バルーン空撮[技術解説] - α7Rの業務投入開始

2台目(スペアボディ)のα7Rが到着しました。

撮影システム側の改修も第一期分を完了したことから、実務投入が可能になりました。

2012年に導入したNIKON D800系のレンズ資産をマウントアダプターで転用することからレンズに困る事もありません。

このアダプターを用いても、ボディ+レンズから算出するカメラ重量は大幅に軽くなります。

繰り返しますが、バルーンやラジコンを用いたスチール系の空撮にてα7Rを採用しない理由は見当たりません。

マウント変更の準備を進めていない方は、早急な機材見直しをおすすめします。

いつもなら必要に時間をかけながらマウント変更は実施します。

今回は、発売から2ヶ月でメインマウント変更完了。

バックアップとしてD800は現場に持ち込みますが、0 [Zero]のメインマウントは2014年1月からFEマウントです。

同業者向け:フルサイズミラーレスのポイント

0 [Zero]では、初代NEX発売時(2010年)から、フルサイズミラーレスが空撮スチール写真の唯一の選択肢になると述べています。

そして、α7Rの発売直後から、このカメラを空撮用途として強くおすすめしています。

ここでは、バルーン・ラジコンという空撮手段に限定して、同業者向けのα7Rのポイントを解説します。

ここでは画質に関しては、敢えて述べません。

「短フランジバックフルサイズミラーレスの、空撮用途の優位性」

ここが理解出来ないなら、以下を読み進める必要は無いと思います。

このタイミンクで空撮屋がマウント替えが出来ないなら、カメラに関する知識が乏しいことを証明する事になります。

その様に、外部(同業者)から思われると覚悟した方が良いでしょう。

α7Rの悪いところ

1):メディア無しでもレリーズ可能

2):レリーズ端子の位置

3):モアレ対策

4):重心位置(主に、マウントアダプター使用時)

5):バッテリーの持ち

6):純正レンズのラインナップ

7):見た目

並び順は、0 [Zero]にとって「悪いところ」の順番に添っています。

各々の会社にて、この重要度は異なるところかと思いますので、ご自身の業務に照らし合わせて補正をお願いします。

なお、0 [Zero]にとっての悪いところは、「1):メディア無しレリーズ」と、「2):レリーズ端子の位置」のみ。

それ以下は、対策済みか問題とならない部分です。

実務を重ねれば見えてくる事もあるかと思いますが、現在は非常に満足しています。

なお、「悪いところ」は、他社の実務を想定して重箱の隅をつつくように見つけています。

1):メディア無しでもレリーズ可能

α7Rは、メディア無しレリーズを認めています。

設定で禁止と出来れば何も問題は無いのですが・・・2014年1月の段階では設定出来ません。

この様な問題は、ファインダー(背面ディスプレイ)を覗かない空撮用途だからこそ出てくる問題点ですね。

普通のカメラマンからは、メディア無しレリーズなどあり得ないようなのですが・・・

複数のメディアを交換しながら、時間と戦いつつ実務をこなしているような時には、入れ忘れは普通にあり得ます。

バルーンを上げる前に、「空シャッター」を切った際に気がつければ防げるのですが・・・(D800なら、この時点で気がつける)

この点は、α7系がプロ用とよりも一般用とに軸足があることに起因しています。

メディアの有無を問わずに、一般の方はシャッター音を聞きたいものなのでしょう。

どちらにしても、ファームアップ時に選択肢が追加される事を希望します。

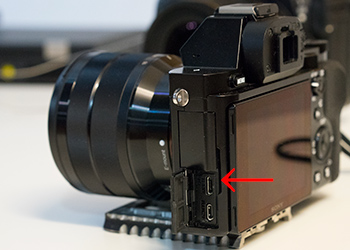

2):レリーズ端子の位置

左側から横方向に端子が入る。

これは、空撮屋に取っては都合の悪い位置です。

大型のジンバルを用いればスペース的には余裕があるかと思います。

0 [Zero]の場合は・・・

軽量化の観点から、ジンバルのサイズも詰めること日常です。

この際の設計が複雑になるのが辛いところです。

理想的な位置は、ボディー前面。

D800などは、スチール系空撮屋に取っては都合の良い位置(ボディ全面)に端子が付いています。

3):モアレ対策

購入前から覚悟はしていましたが・・・

派手にモアレは発生します。

D800発売時は、このモアレ発生を嫌ってD800EではなくD800を狙って購入しているという歴史があります。

D800Eの方が、シャッター速度なども稼げることも承知していましたが、後加工の手間を取っていたという事になります。

2014年現在では、後加工のソフト側でモアレ対策はある程度出来る様になってきました。

また、そのソフトの操作方法も熟知してきたことから、現実的な時間で実務に対応が可能になっています。

故に、0 [Zero]は問題無し。

大変そうなのは・・・

クオリティが高い画質を求められるが、後加工の技術が無いという古いタイプの会社です。

この場合は、D800に留まるというプランも考えていいかも知れません。(同様の理由からD800Eという選択肢は無し)

ただし・・・ローパスレス(モアレが発生しやすい)というカメラの進化方向は決まりつつあります。

どこかで、モアレ加工をすることになるので・・・このタイミンクで社内の人員などに教育する事をおすすめします。

空撮屋に限りませんがPCに関する知識は、どのような業種でも豊富に越したことはありません。

なお、このモアレのサンプルはNIKON D800(ローパスフィルター付き=モアレが発生しにくい)にて撮影されています。

つまり、D800でも空撮用途の場合はモアレは頻繁に発生しています。

同じビルをα7Rで撮影するとは、さらに激しくモアレは出てきます。

等倍で使われる用途なら、モアレ対策は必須である事が、この事からもわかると思います。

4):重心位置(主に、マウントアダプター使用時)

ジンバル搭載時の問題です。

特に、マウントアダプタでキヤノン・ニコンのレンズを搭載する際に問題になります。

小型(α7R専用ブラシレスジンバルなど)では、特定のレンズを搭載するとジンバルが使えないということもあり得ます。

高価なジンバルの購入前には、用いたいレンズを装着した状態で重心位置を計測し、その位置でジンバルに収まるかの検証は必要です。

0 [Zero]でも・・・特定のレンズ対応の為に、アイピースは取り外しています。

徐々にフルサイズミラーレス対応のレンズも増えてくることでしょう。

数年後には、大きな問題とはならないハズです。

この写真からバレテしまいますが・・・

重心の補正は、シュー側で可能です。

5):バッテリーの持ち

現在、4個のバッテリーで業務対応に入りました。

この冬にスキー場などの案件が入った場合は、買い増しで対応する予定です。

この点は、各々の撮影現場で差違がある部分なので概要のみ。

普通の空撮なら2本+急速充電器で対応可能。

極低温の長期ロケなら・・・出来る範囲で大量のバッテリーを用意。

今現在は、過去のデシタル一眼レフの5割増しイメージでバッテリーは用意したほうが良いと感じています。

6):純正レンズのラインナップ

ここは時間が解決します。

2014年1月の段階では・・・

広角域で自信を持って業務に投入出来る純正レンズはありません。

その会社により重要な画角は異なると思うのですが・・・

0 [Zero]では、広告用途のパノラマ撮影の主力が28mmになります。

ここは、ニコンのf1.8にて対応。

これでも十分と言えるのですが・・・

ツァイスなどからFEマウントの広角単焦点が登場することを期待します。

これらのレンズの登場により、広角域のニコンとキヤノンのデジタル一眼レフの役目は終わると考えています。

※あくまで、空撮屋の用途としての評価。

7):見た目

0 [Zero]は、全く問題無しの項目です。

しかし・・・会社によっては、α7のコンパクトなボディはマイナスと取られることでしょう。

ならば、D800で業務をすれば良いとなるのですが・・・

純正レンズが豊富になってくると、画質面からD800はα7Rに勝てないという時代がやってきます。

それも、遠くない未来に。

これはフランジバックの短さから約束されている未来です。

そのタイミングまでD800を引っ張るというのもひとつの方法ですが・・・

プロならば、画質と安全(軽量)を優先して早期のα7R導入が正しい道かと思います。

荘厳な雰囲気が必要と言う事なら・・・

補記類で、こちらの演出は可能かと思います。

念のために、地上からの撮影機材にD一桁を入れておけば・・・クライアント的にも問題とはならないでしょう。

どちらにしても、画質面からα7Rが正しい選択である事を証明出来るかにかかっています。

α7Rの良いところ

1):MTのピント合わせ

2):価格

3):将来性

「軽い」「高画質」などの周知の事実以外から。

主にD800との比較で良いところを拾い出しています。

※5D系は、我々の用途では選択肢に入らないという認識。

1):MTのピント合わせ

これは、D800系の弱点です。

5D系との比較で明確に劣っていると指摘出来る、数少ないところでした。

一方のα7Rは、MTのピント合わせに限るとベストと呼べる操作性と精度があります。

マウントアダプタ使用時でもD800以上のピント合わせが容易です。

2):価格

2014年1月の段階では、ボディの実売価格は20万円を下回っています。

0 [Zero]で最初にフルサイズとして購入した、初代5Dは35万円程度であったと記憶しています。

業務のメインを張るならスペアボディも必須。

0 [Zero]でも、α7R=2台。

α7=1台(研究目的)

すでに、3台のα7系ボディを用意しています。

D800から2年を経過せずのマウント替えですので辛くないと言えば嘘になるのですが・・・

過去のマウント替えの出費と比較すれば、相当安価にマウント替えが出来ました。

3):将来性

2014年は、α7Rで安泰でしょう。

D4Xで、次世代のフルサイズ受光部が登場。

次期D三桁に新型受光部を積むのに、さらに1~2年。

α7系は、最新の受光部を搭載する過渡期が一番辛い次期になります。

理想的には・・・

売価60万円でも、D4X発売のタイミングと同時にα7系にも搭載・・・

これは、マーケティング戦略的に無しのロードマップです。

売価50万円で、D4Xの1年後に登場でも十分なのですが・・・

次世代のα7Rの登場では、ニコンとの絡みでやきもきする事になるでしょう。

仮に過渡期に入ってしまっても、フルサイズミラーレスには、短フランジバックという御旗があります。

どちらにしても、空撮用途のカメラはSONYを中心に動くという時代に入りました。

キヤノンやニコンが、どんなに素晴らしい広角単焦点を発売しても・・・

マウントアダプターによりα7Rに搭載出来てしまう。

そして、EFもFも、FEマウントに物理的に勝つことが出来ない。

従来型デジタル一眼レフ用のレンズは、全てα7Rに搭載可能。

短フランジバックのメリットを最大限に発揮する専用レンズはα7Rにしか搭載出来ない。

ボディ重量は、同性能の従来型と比較すると、常に軽量。

5D系・D三桁共に、空撮という分野では将来性がありません。

まとめ

α7Rは、当初の予定通りの性能を示してくれました。

「悪い」と指摘しているのも、空撮屋独特の都合です。

一般用途なら問題になりません。

ただし・・・このカメラを地上でさわると、「まだまだ従来型デジタル一眼レフに劣る」(空撮に用いないという部分)という点も見えてきます。

それ故に、0 [Zero]でも地上撮影用にニコンもキヤノンも手元に残します。

全ての高画質用途のカメラがミラーレスに移るとは言いません。

望遠レンズを主体としての用途なら、ミラーレスのメリットは薄れます。

やはり、ミラーレスのメリットは広角にて四隅まで画質を求める分野でもっとも発揮されます。

つまり、バルーン空撮とラジコン空撮の分野です。

最終更新日:2014/02/05

バルーン空撮技術解説 関連リンク

41) 専用車両の集中メンテナンス

40) α7RⅡ狂想曲:その9 Vix

39) α7RⅡ狂想曲:その8 ThinkPad P50考察

38) α7RⅡ狂想曲:その7 ThinkPad P50到着

37) α7RⅡ狂想曲:その6 バルーンを独自開発する空撮会社

36) α7RⅡ狂想曲:その5 レタッチャー用ワークステーションのテスト開始

35) α7RⅡ狂想曲:その4 今までは空冷でした・・・

34) α7RⅡ狂想曲:その3 超高解像度パノラマ加工に必要なパソコンとは?

33) α7RⅡ狂想曲:その2 現場で必要なパソコンとは?

32) α7RⅡ狂想曲:その1「α7RⅡ」後という世界・・・

31) α7Rの業務投入開始

30) 撮影時の服装に関して

29) α7R赤外リモートレリーズ

28) α7Rリモートレリーズ制作

27) α7R ILCE-7R到着

26) 機動性という品質

25) 強風下の撮影を可能にする「ヒューズ」

24) ミラーレス一眼はバルーン空撮のスタンダード

23) 眺望撮影の、「良い例」と、「悪い例」

22) 2009年版:空撮プロが使うレンズ

21) 0[Zero]のバルーンが風に強い理由。その1「尾翼が大きい」

20) 最大風速13m/sの乱流下のテスト画像公開

19) 開発失敗バルーンの例

18) バルーン小型化の研究

17) バルーン独自開発の道程

16) バルーン素材としての塩ビとエバール

15) 新型の開発は一時停止

14) バルーン繋留角度解説

13) 寒冷地専用バルーンテスト

12) 空撮スペシャリストの技

11) 空撮と送電線

10) 空撮の保険について考える

9) 2008年版:空撮プロはどのデジカメを使う?

8) ヘリウムガス不足と値上状況

7) 標高2100m:高地撮影テスト

6) 機材開発例:レンズマウント

5) バルーン空撮と風について

4) バルーン空撮テスト

3) 空撮システム開発解説

2) バルーン空撮専用車両

1) バルーン空撮とヘリウムガス