バルーン空撮[技術解説] - α7R赤外リモートレリーズ

3gの、「赤外線レリーズ」でも、α7Rはリモートレリーズ可能。

ただし、特定業務では問題が発生する。

純正レリーズを流用した有線レリーズを先日制作しました。

機能的には文句が無いのですが、30gを優に超える重量は大きな問題となっていました。

そこで、軽量化の観点から赤外リモートレリーズのテストを実施しました。

赤外リモートレリーズで問題無し。一部業務で注意が必要。

取りあえずは、一定水準の信頼性はありました。

当然ですが、安定性などの観点からは有線に劣ります。

有線は、多少遅い物の、いつも同じタイミンクでシャッターが切れます。

D800などと比較すると、「遅い」と感じますが対応出来る範囲です。

これが、赤外リモートになると時として、「切れるタイミンクが一瞬遅れます」

滅多に無いかと思いますが、上空から人物撮影のタイミングを計るなどという業務では使用出来ないレベルです。

しかし・・・しっかりと待てば、シャッターは落ちる事から普通の業務には投入可能と思われます。

繰り返しますが、有線よりは信頼性が落ちます。

30g増えても信頼性を取るというタイプの会社には、不要な機材です。

また、赤外リモートの場合は、シャッターを落とす回数が厳密にコントロール出来ないという癖が見えてきました。

送信機からシャッターを落とす信号を送った場合に、複数のシャッターが切れてしまうという事が発生します。

もちろん、「撮れないよりは、余計に撮れた方がマシ」と言えます。

しかし・・・業務は様々なタイプがあります。

特定の業務では、「4枚で1セットを構成」というタイプの仕事があります。

この仕事では、余計なカットが撮影されてしまうと後処理部隊が混乱します。

三次元的な位置をシャッター回数で制御しているタイプの業務は、余計なシャッターは時として致命傷となります。

全ての空撮会社が当てはまる物ではありませんが、この癖は注意が必要です。

コラム:有線・無線・メカニカル?

スチール系ラジコン空撮のプロは、シャッターの信頼性に拘ります。

「切ったはずなのに切れてない」

これは、スポーツ系やイベント系のタイミング重視の撮影では最重要なポイントです。

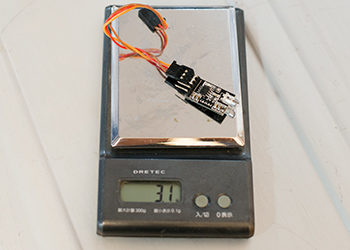

今回の試作品は、0 [Zero]のワイヤーレリーズとしては極めて重い物=30gオーバー

0.1g単位で軽量化が必要なバルーン空撮機材としては、許しがたい重量増です。

α7系は、赤外レリーズも可能。

この方法なら、5g以下でリモートレリーズ可能。(手持ちの器機では、ハーネス込みで3.1g)

今回の様な、「有線リモートレリーズ」は、保険という意味合いの強い機材です。

重量増を容認しても、信頼性を得たいタイプの業務で用いる事になる機材です。

0 [Zero]では、当分は業務ごとにリモートレリーズを使い分ける事になりそうです。

シャッターのタイミングや、厳密なシャッター回数のコントロールが必要な業務には有線。

取り直しが可能な被写体には赤外線。

機材の中には、「これしか無い」というタイプの物もあります。

具体的には、α7Rが該当します。

このカメラは、今後数年間の唯一の選択肢です。

一方で、「どれでも良い」といえるのがリモートレリーズ。

「有線」「赤外線」の各々の特性を理解して、使い分けるのが良いでしょう。

なお、α7Rに用いるレリーズとしては、メカニカル(サーボ押し)という選択肢は一切ありません。

良く出来たメカニカルは、信頼性という観点から赤外線に勝ります。

しかし・・・純正品流用の有線レリーズの方が、信頼性という観点からはさらに上です。

以上から、α7Rに関しては、「有線」か「赤外線」という選択肢しかありません。

少し困るのが、コンデジ(RX100系)です。

RX100Ⅱなら、有線が使用可能。

RX100は、有線の使用不可。

ボタン配置の関係から、RX100Ⅱにメカニカルの取付は困難。

どちらも、赤外線には非対応。

RX100Ⅱに有線という組み合わせが、信頼性の観点からは最も良いと言えるのですが・・・

カメラ重量の10%を越える重量のレリーズシステム採用には抵抗がある。

そして、RX100と比較すると、昼間という前提では画質も僅かに劣る。

この場合は、RX100にメカニカルという組み合わせが、画質・重量の観点から優れていると言えます。

もちろん、RX100系で信頼性重視なら、RX100Ⅱ+有線。

何が良いでは無く、本質を見極めた上での使い分けが必要という事です。

見極める為には、実務に投入されることの無い無数の機材購入とテストが発生します。

最終更新日:2013/12/03

バルーン空撮技術解説 関連リンク

41) 専用車両の集中メンテナンス

40) α7RⅡ狂想曲:その9 Vix

39) α7RⅡ狂想曲:その8 ThinkPad P50考察

38) α7RⅡ狂想曲:その7 ThinkPad P50到着

37) α7RⅡ狂想曲:その6 バルーンを独自開発する空撮会社

36) α7RⅡ狂想曲:その5 レタッチャー用ワークステーションのテスト開始

35) α7RⅡ狂想曲:その4 今までは空冷でした・・・

34) α7RⅡ狂想曲:その3 超高解像度パノラマ加工に必要なパソコンとは?

33) α7RⅡ狂想曲:その2 現場で必要なパソコンとは?

32) α7RⅡ狂想曲:その1「α7RⅡ」後という世界・・・

31) α7Rの業務投入開始

30) 撮影時の服装に関して

29) α7R赤外リモートレリーズ

28) α7Rリモートレリーズ制作

27) α7R ILCE-7R到着

26) 機動性という品質

25) 強風下の撮影を可能にする「ヒューズ」

24) ミラーレス一眼はバルーン空撮のスタンダード

23) 眺望撮影の、「良い例」と、「悪い例」

22) 2009年版:空撮プロが使うレンズ

21) 0[Zero]のバルーンが風に強い理由。その1「尾翼が大きい」

20) 最大風速13m/sの乱流下のテスト画像公開

19) 開発失敗バルーンの例

18) バルーン小型化の研究

17) バルーン独自開発の道程

16) バルーン素材としての塩ビとエバール

15) 新型の開発は一時停止

14) バルーン繋留角度解説

13) 寒冷地専用バルーンテスト

12) 空撮スペシャリストの技

11) 空撮と送電線

10) 空撮の保険について考える

9) 2008年版:空撮プロはどのデジカメを使う?

8) ヘリウムガス不足と値上状況

7) 標高2100m:高地撮影テスト

6) 機材開発例:レンズマウント

5) バルーン空撮と風について

4) バルーン空撮テスト

3) 空撮システム開発解説

2) バルーン空撮専用車両

1) バルーン空撮とヘリウムガス